JA女性組織の成り立ちと

活動 (沿革)

- 1.結成まで

-

1900(明治33)年に設立した産業組合(JAの前身のひとつ)の組合員や組合員家庭の女性を対象とした産業組合婦人会が徐々に結成されはじめました。明治大正期は組織数、会員数も少なかったのですが、昭和に入ってしばらくすると、農村女性によるくらしの向上や娯楽の充実などを目的に多くの県で組織化され、1940(昭和15)年には、会員数は40万人に達しました。やがて、太平洋戦争が始まると国家統制により解散しました。

第二次世界大戦終結後、占領軍や行政の指導もあり、婦人解放や女性の意識啓発などを目的に地域婦人会など、多くの婦人団体が結成され始めました。そのような時代背景の中、1947(昭和22)年に発足した農協(農業協同組合)と一体となり、農村女性の地位向上、農業に従事する女性の職能組織として、1948(昭和23)年ごろから農協ごとに農協婦人部が作られました。県によっては、かつての産業組合婦人会の影響を強く受けるところもありました。

- 2.結成当初のころの活動

-

やがて、全国的に農協婦人部が組織されるようになり、全体を統括する機関として、1951(昭和26)年に全国農協婦人団体連絡協議会が結成されました。結成時の昭和20、30年代は食生活や衛生環境の改善、家族計画など、生活そのもの改善で大きな成果をあげました。また、日々の営農、家事や育児などに追われる農村女性にとって、仲間と集う憩いの場でもありました。

1959(昭和34)年には、1人10円のカンパ運動による自主製作映画「荷車の歌」が完成しました。この運動を通じて、部員数は344万人にも達しました。-

子どもの集団検診

-

映画「荷車の歌」のワンシーン

-

共同購入と物価調査活動

-

共同での農作業

-

- 3.時代に応じた活動の展開

-

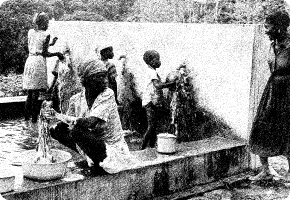

昭和40、50年代には、家庭菜園による自給運動、農産物加工といった営農面の充実させる活動の展開に加え、高度経済成長によって生じた環境問題への取り組み、消費者との相互理解を進め産地・消費地交流事業も活発に行いました。また、アフリカ飢餓救済募金運動など、国際的視野に立った活動にも取り組みました。

1985(昭和60)年ごろからは、地域おこしや高齢者福祉活動も活発に行われるようになったほか、農協運動への男女共同参画を目指すようになりました。-

食や農、くらしに関する学習活動

-

農協おしゃれ教室

-

集まった募金でアフリカに井戸や水道を設置

-

米価要求運動を展開

-

- 4.食と農を基軸とした活動の充実

-

平成10年代からは、食の安全安心、食生活、農業への関心の高まり、あるいは危機感から、子どもや子育て世代に食と農の大切さを伝える食農教育の取り組みや地産地消活動が活発になりました。食農教育は農協や行政などとも連携しつつ、農業理解や伝統的な食文化の継承などに大きな成果をあげています。地産地消活動は従来の農産物加工などと相まって、農産物直売所などを通じて、地域への新鮮な農産物の供給につながっています。

また、農業にも重大な影響を与える地球温暖化問題に対応するため、2008(平成20)年には「JA女性エコライフ宣言」採択し、活動に取り組んでいます。

令和7年度からはJA女性組織3カ年計画『「あい♡」からはじまる 「元気な地域」を みんなの力で』がスタートしました。3カ年計画の3つの重点テーマについて、女性組織メンバーが共通の認識を持ち、一丸となって、同計画を実践すべく、JAを拠りどころに地域や仲間とつながり、まもり、かかわることで食・農・地域の活性化と、仲間づくりやJA事業への積極的な運営参画をすすめることとします。

特にJA女性組織が取り組む活動は国連が掲げるSDGs(「持続可能な開発目標」)に深く関連していることから、SDGsそのものを理解し、意識して活動を展開しています。-

エコライフ宣言の一環として展開した

グリーンカーテン -

地域の子どもたちへの食農教育

-

軽トラックの荷台に新鮮な農産物を並べる朝市

-

全国から600人が集ったJA全国女性大会

(平成29年度)

-

JA女性組織のあゆみ(略年表)

| 年 | おもなできごと |

|---|---|

| 昭和 22 | 農協法公布 |

| 23 | この頃より各地で農協婦人部が結成され始める |

| 26 | 全国農協婦人団体連絡協議会結成 |

| 30 | 「農協婦人5原則」の決定/第1回全国農協婦人大会開催 |

| 33 | 全国農協婦人組織協議会と改称/部員数344万人で史上最高 |

| 34 | 自主制作映画「荷車の歌」完成 |

| 42 | 「農協婦人部の5原則」改定/「農協婦人部綱領」制定 |

| 50 | 産地・消費地交流事業開始 |

| 53 | 「家計簿から見た生活実態調査(現・農家の家計実態調査)」開始 |

| 平成 元 | ICA(国際協同組合同盟)女性委員会へ初出席 |

| 6 | 第1回フレッシュミセス全国交流集会(現・フレッシュミズ全国交流集会)開催 |

| 7 | JA全国女性組織協議会と改称/「JA女性組織綱領」と「JA女性組織5原則」改定/「JA女性の歌」策定 |

| 12 | 第22回JA全国大会で数値目標による女性のJA運営参画促進を決議 |

| 20 | 「JA女性エコライフ宣言」採択 |

| 23 | JA全国女性組織協議会創立60周年 |

| 28 | 「JA女性 ふみだす勇気 学ぼう・伝えよう・地域とともに!!」(3カ年計画)開始 |

| 31 | 「JA女性 地域で輝け 50万パワー☆」(3カ年計画)開始 |

| 令和3 | 「JA全国女性組織協議会創立70周年」 |

| 令和4 | 「JA女性 想いをひとつに かなえよう☘」(3カ年計画)開始 |

| 令和7 | 『「あい♡」からはじまる 「元気な地域」を みんなの力で』(3カ年計画)開始 |

閉じる

組織の目的

私たちは全国共通の「JA女性組織綱領」を以下のように定めています。

JA女性組織綱領

- 一.わたしたちは、力を合わせて、女性の権利を守り、社会的・経済的地位の向上を図ります。

- 一.わたしたちは、女性の声をJA運動に反映するために、参加・参画を進め、JA運動を実践します。

- 一.わたしたちは、女性の協同活動によって、ゆとりとふれあい、たすけあいのある、住みよい地域社会づくりを行います。

JA女性組織綱領は、「わたし」から始まり、相互扶助を大切にする協同組合であるJA(農業協同組合)をよりどころとする「仲間」、さらに「地域」へと活動視野を広げていくことを明らかにしています。個人を基本としつつも、地域に責任をもって、地域をより良い方向へ向けるために活動をしていこうというものです。

閉じる

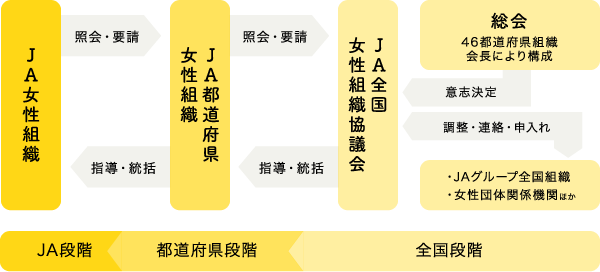

組織機構

私たちJA女性組織は、その活動のよりどころを「JA(農業協同組合、農協)」としています。令和6年12月現在、JA(単位農協)は全国に492組織あり、その大半でJA女性組織は結成され、548組織あります。また、複数のJAで合併した広域JAにおいては、旧JAの事業エリアを活動範囲とするJA女性組織もあり、すべてのJAに1ずつの女性組織が存在しているわけではありません。

この単位組織を、都道府県域で統轄する組織が「JA都道府県女性組織」であり、都道府県域組織を全国的に統轄するのが「JA全国女性組織協議会」です。

JA全国女性組織協議会は、46都道府県組織の代表者によって組織され、年1回の総会の決議によって、全国的な活動方針を策定します。また、JAグループの全国組織への申し入れや女性団体・各関係機関との連絡・調整、資料・学習資材の作成、全国研修会の実施などを行っています。

閉じる

役員体制

JA全国女性組織協議会は、会員である46都道府県を6つのブロックに分け、原則として各ブロックからブロック代表者と、若手組織代表者として東西2名を選出し、理事会を構成しています。また、監事を3名設置しています。

理事会では、活動方針や予算計画・執行などを協議し、全国から各都道府県へ通達します。

また、近年は「JA運営への女性の参画」運動の成果として、理事の中からJAグループの全国組織の役員に就任、政府主催の審議会、JA全中の専門委員会への参画、また、地元では、JAの役員や地域振興の担い手として活躍しています。

| 会長 | 西川 久美 | 愛媛県 |

| 副会長 | 松橋久美子 | 青森県 |

| 理事 | 小松恵美子 | 群馬県 |

| 理事 | 仙石 弘美 | 岐阜県 |

| 理事 | 木下 博美 | 奈良県 |

| 理事 | 仲村渠苗子 | 沖縄県 |

| 理事 | 八鍬 和泉 | 山形県 |

| 理事 | 戸来 陽子 | 徳島県 |

| 監事 | 小野もと子 | 茨城県 |

| 監事 | 林 志寿代 | 富山県 |

| 監事 | 宮地 幸 | 高知県 |

閉じる